Por Ana María Gorosito Kramer

Antropóloga, investigadora y profesora emérita de la UNaM.

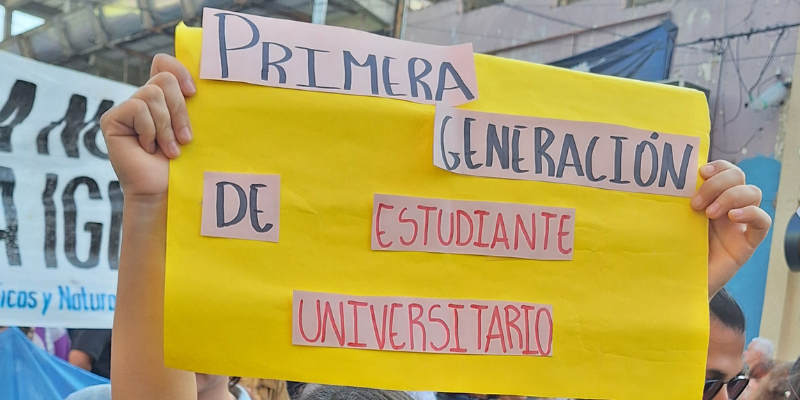

La gratuidad de la enseñanza universitaria, la creación de las Universidades “Obreras” que hoy conocemos con las Universidades Tecnológicas Nacionales, se dieron como parte de un proyecto integral del país que promovía la industrialización como sector pujante junto al agroexportador, que se buscaba tecnologizar, el ascenso social a través de mejores salarios, derechos laborales y mejora en la calidad de vida promoviendo mejores niveles de consumo. En ese marco, las políticas públicas promovían la industria aeronáutica, naviera, el control del régimen de cambios y la orientación de las rentas nacionales hacia esos objetivos. Para esto era necesaria una universidad pública, gratuita, de calidad y al servicio de un país soberano.

La efervescencia política de los años 70 exhibió ante el poder conservador el peligro social que constituía la reunión de población estudiantil masiva en esos pocos centros universitarios, y que casi siempre tenían su centro de organización en los comedores universitarios: Corrientes, Rosario, Córdoba, La Plata concentraban gran parte de la lucha obrero-estudiantil contra el autoritarismo golpista. En consecuencia, cerraron los comedores y abrieron más universidades en otros puntos del país. No siempre las medidas con resultados progresistas se debieron a intenciones progresistas, como en este caso.

La apertura de nuevas universidades y el crecimiento de la matrícula no estuvieron acompañadas por ampliaciones presupuestarias: de esta manera, la lucha estudiantil y de los claustros ya organizados en gremios se profundizaron (advierto que para los 60, las elites académicas detestaban la idea de que los profesores universitarios fueran considerados “trabajadores”: sus subjetividades clasistas rechazaban con horror esta definición). No es necesario que recuerde aquí como cerró este período nefasto y cruel: cientos si no miles de estudiantes, docentes, investigadores junto con tantos luchadores sociales terminaron sus días de una manera brutal en las mazmorras de la dictadura, desaparecidos como NN, pero siempre presentes en nuestra memoria militante y activa.

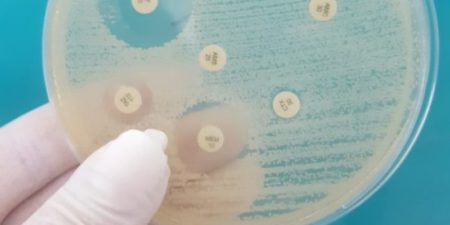

Las mejores novedades llegaron a comienzos del siglo XXI: mayor presupuesto planificado a valores crecientes, mejores salarios docentes, más becas, descentralización federal de los organismos de ciencia y técnica, fondos para infraestructura, equipamiento, bibliotecas, bienestar estudiantil. Se siguieron creando nuevas universidades en las provincias y regiones, potenciando un crecimiento notable de la matrícula, pero también de la relación entre años de ingreso y egreso de los nuevos profesionales. Sin embargo, desde el 2010 en adelante ese ímpetu transformador comenzó a decaer. Y es justamente este período de casi tres lustros el que debe movernos a reflexión.

Las universidades nacionales, públicas y gratuitas, van adaptándose dificultosamente a este estado de cosas. El presupuesto se estira, como se puede.

En este contexto, ¿la lucha por el mantenimiento de la gratuidad de la educación superior y el presupuesto es toda la lucha que debemos librar?

Toda generación produce un puñado de mentalidades lúcidas capaces de ver los problemas en perspectiva y proponer nuevas formas de contrarrestar los constantes embates de una ideología conservadora y autoritaria, aunque cambie de nombre, de eslóganes, de subterfugios.

Se necesitan decenios de insistencia. Hago votos porque seamos muchos dispuestos a trabajar en ello.

Por un lado, las profundas transformaciones en el mundo del trabajo, que a través de los contratos de corto término, las tercerizaciones de servicios y otros mecanismos comenzaron a comprimir progresivamente los ingresos de los sectores trabajadores. Paulatinamente, estudiar o trabajar dejó de constituir una opción, para ser una disyuntiva excluyente. Por otro lado, la estructura de la distribución de ingresos se vio afectada por regímenes impositivos de creciente inequidad: se iba delineando un país con la mayoría de su población pobre, con problemas de acceso al empleo y una elite progresivamente más rica que evadía el pago de impuestos a través del refugio de sus capitales en paraísos fiscales. Pero las políticas públicas sólo pueden alimentarse con los ingresos tributarios o los que provienen de la exportación (por eso, el año 2008 y la negativa de “el campo” a participar con sus ingresos de las rentas nacionales marcan el comienzo de la debacle actual).

//

//