-¿Qué tendencias históricas hay que mirar para explicar los momentos de crecimiento y desarrollo de la Argentina?

-Hay, en principio, dos formas de mirar la historia argentina del último siglo y medio. En la primera visión, que se puede denominar “del tobogán”, hubo un crecimiento muy rápido a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero a partir de allí es pura decadencia. Desde otra mirada, en la cual me incluyo, el punto más alto se alcanza en la década de 1960. El tobogán resume una sociedad en la cual hubo una élite modernizante que transformó el país con la inmigración y la educación masiva. Era la clase que tenía el proyecto de convertir a la Argentina en la Europa de América e integró al país al comercio internacional, básicamente con Inglaterra. Era una sociedad donde la opulencia de algunos coexistía con la más que modestia de la mayoría. En la Argentina de los años ’60 había diversificación económica, industrias, producción nacional de automóviles, aviones y barcos. También sistemas de salud y educación muy desarrollados. Además, se estaba incursionando en energía nuclear. Ese momento se ubica en la cumbre de la campana. Era una sociedad integrada, diversa, prestigiosa en términos latinoamericanos y mundiales.

-¿En qué momento comenzó la decadencia?

-En la década de 1970. Esto se explica por el juego de tres actores: un capitalismo que, para generar divisas, depende básicamente del agro; una industria que depende de insumos importados y no tiene capacidad – ni por calidad ni por precio – de proveerse los propios dólares; una sociedad muy exigente, organizada y moderna que tuvo largos períodos de consumo muy elevados producto de circunstancias internacionales excepcionales. Eso se dio durante el primer peronismo, en tiempos de Carlos Menem y con Néstor Kirchner. Cuando esas circunstancias excepcionales terminaron hubo crisis económica, social y política. Este juego, sumado a las herencias que se fueron transfiriendo todos los gobiernos desde la última dictadura hasta hoy, refleja un problema serio: hay una mirada cortoplacista de los principales actores políticos por miedo a perder la próxima elección. Por eso no hacen lo necesario para que haya orden macroeconómico.

-Hace tiempo que no hay un modelo de crecimiento definido…

-Hubo una dinámica pendular respecto al rol del Estado en la economía que explica el proceso de decadencia. Por eso, como Sísifo, tenemos que levantar la piedra cada nuevo ciclo. Frente a esto, hace falta un esquema político de centro, democrático, republicano, que pueda lograr un ordenamiento macroeconómico, crecimiento sostenido y mayores niveles de integración social.

-Con un capitalismo frágil, una sociedad demandante y una élite gobernante que piensa a corto plazo, ¿qué democracia se construye?

-Es una tríada que funciona mal. Por eso hay que hablar, comparativamente y en términos internacionales, de la importante decadencia y degradación del país a lo largo del tiempo. De hecho, la idea de banquina sirve para hacer referencia a aquellos que han quedado al margen de la sociedad, sectores que – hasta la década de 1980 -, estaban integrados. Con la política económica de los años ’90, comienza un proceso de creciente desempleo y, al mismo tiempo, un aumento de la precarización en el mercado laboral. Cambiar esto es terriblemente difícil porque el sistema económico moderno exige conocimiento. Y una de las características de los sectores que van quedando afuera son sus escasas credenciales educativas y niveles cognitivos. En consecuencia, la posibilidad de acceder al mercado moderno de trabajo es cada vez menor, dejando personas al margen, viviendo de las sobras que deja el sistema económico. Este no es solamente un problema de desigualdad socioeconómica, sino también de conflictividad social. Hay sectores urbanos sujetos a la publicidad desde la cual se plantea el acceso a un mundo que no pueden alcanzar. Con un pequeño porcentaje de ellos, fundamentalmente los más jóvenes, hay un problema gigantesco de seguridad que no se resuelve únicamente con represión.

-En clave de economía y sociedad, ¿puede pensarse que las políticas sociales terminaron hipertrofiadas?

-Ocurre que se fue construyendo un sistema de políticas sociales que se parece cada vez más a la estructura de la sociedad, con delgadas capas medias y gruesos sectores inferiores. Hay un universalismo fragmentado. De modo figurativo: todos acceden a la casa pero con habitaciones de distinto confort.

-¿En qué áreas se notan esas diferencias?

– En el campo educativo, por ejemplo. Los sectores de mayores ingresos tienen acceso a la educación privada, las capas medias al sistema privado subsidiado y los más pobres al sector público. Lo mismo pasa con el sistema sanitario. En este marco, queda una parte muy pequeña del gasto social, entre el 1 y 1,5%, para los sectores más postergados. Con 50% de excluidos, ese 1% alcanza para atender a algunos pobres. Además, se cuentan 10 millones de personas fuera del sistema formal de trabajo, con niveles de ingreso extremadamente bajos. Tenemos un problema: el sistema de políticas sociales tiene que ser repensado profundamente.

-¿Qué hilo conductor existe entre exclusión social, pobreza y desigualdad?

-La pobreza y la desigualdad son expresiones de la exclusión. Por eso hay que hablar del mercado de trabajo, el desempleo y la precarización. Ahora bien, la desigualdad no es solamente económica es también inmaterial, vinculada al conocimiento, y no es fácilmente redistribuible. Es imposible lograr mayores niveles de igualdad si no existe una base de conocimientos que permita la integración al mercado laboral. En este punto, la deuda de la sociedad es enorme.

-¿Puede pensarse, entonces, que falló la democracia?

-Creo que hay varios actores responsables. En primer lugar, todos los gobiernos que han conducidos los destinos del país. Pero también la sociedad tiene su parte en el asunto. Quiero decir, la crítica a granel hacia la política lo único que logra es que aquellas personas que tienen capacidad y son probas tengan pocos incentivos para integrarse a la actividad política. Por esta razón, muchas veces quienes terminan tomando las decisiones no son los mejores, y en ocasiones son los más inescrupulosos. Aquí hay un tema central: la anomia y el comportamiento de las élites. Cuando se confunde avivada con delito, y ese ejemplo llega a la sociedad, hay un problema. La vuelta a una sociedad ordenada y republicana, donde las reglas se cumplen y las faltas se sancionan, requiere la ejemplaridad de las élites.

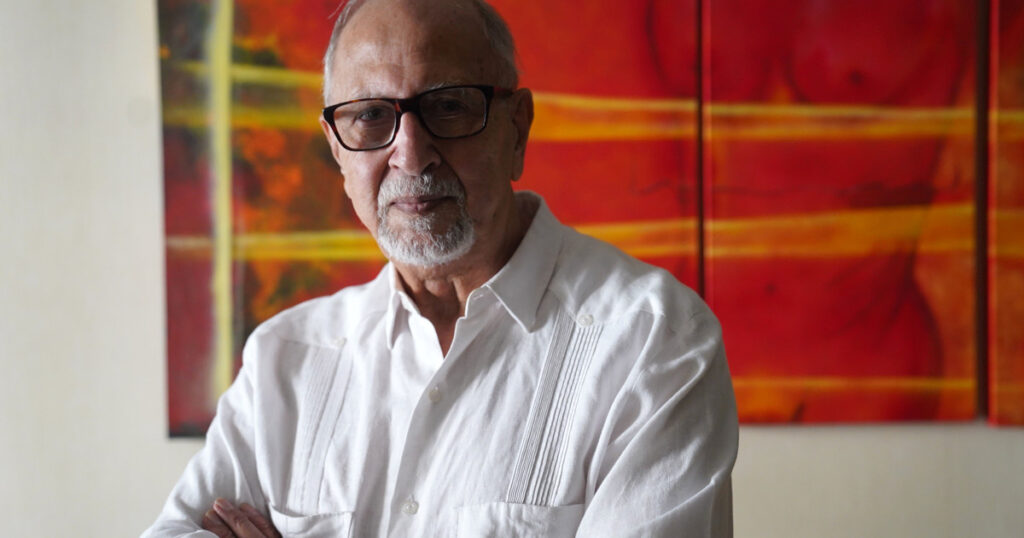

Señas particulares

Aldo Isuani es Doctor en Ciencia Política (Universidad de Pittsburgh). Profesor de políticas públicas(MAPP-UdeSA). Entre 1989 y 2015, fue investigador principal del CONICET. Desde 1986 y hasta 2016, fue profesor titular de Sociología Política en la UBA. Es autor de “Capitalismo Vs. Democracia: el caso argentino” (Eudeba, 2016). Su último libro se titula “La campana y la banquina. Sobre decadencia y exclusión en Argentina” (Eudeba, noviembre 2024).

Sobre la firma

Damián Toschi

Damián Toschi

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata)

Bio completa

Newsletter Clarín

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados

QUIERO RECIBIRLO

Tags relacionados

//

//