El domingo 16 de junio, a las 21:30, Cecilia Enriqueta Giubileo ingresó a la Colonia Montes de Oca, un hospital psiquiátrico ubicado en Torres, partido de Luján. Como tantas otras veces, llegó sola, manejando su Renault 6 blanco, preparada para cumplir con su guardia. Primero pasó por el pabellón de clínicas, luego por el número 7 para atender a un paciente y, por último, se dirigió a la Casa de los Médicos. Después de eso, no se la volvió a ver ni se supo más de ella.

Su desaparición sacudió al país. Para la sociedad, volver a hablar de desaparecidos, removía viejas heridas que aún estaban abiertas. No tardaron en aparecer todo tipo de hipótesis: desde la posibilidad de una desaparición voluntaria hasta teorías mucho más extremas. Algunas, tan inverosímiles como la idea de que en la Colonia operaba como un hospital clandestino donde se realizaban operaciones para cambiarle el rostro a represores que estaban prófugos y que la doctora había sido testigo de algo que no debía ver. Pero ninguna versión pudo confirmarse. Fue como si a la médica se la hubiera tragado la tierra.

Pasaron cuarenta años y el caso sigue sin respuestas.

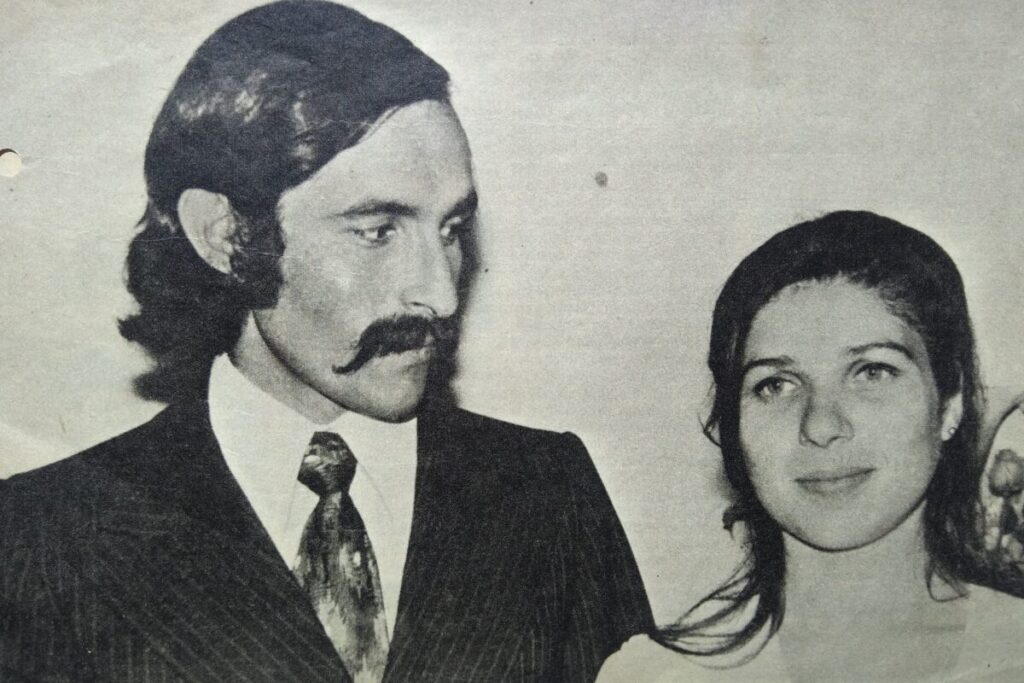

“Todo el caso, hasta el día de hoy, sigue caratulado como averiguación de paradero. Ni siquiera pudo llegarse a privación ilegítima de libertad y por supuesto, no hubo imputados. Hoy la causa está archivada”, explica Marcelo Parrilli, abogado de la familia: primero representó a María Lanzetti, la madre de Cecilia, y más tarde a su esposo, Pablo Chabrol. Aunque la pareja estaba separada de hecho, Chabrol se involucró activamente en la causa.

-Doctor, volviendo el tiempo atrás, ¿podría reconstruir el caso?

-Cecilia tenía 39 años cuando desapareció. Desde 1974 trabajaba en la Colonia Montes de Oca, era médica psiquiatra encargada. Esa noche llegó para hacer la guardia. Cerca de la medianoche -antes había atendido en el Pabellón 7- un interno del lugar, de apellido Cano, la acompañó hasta unos metros antes de la Casa de los Médicos. Según se supo, él fue la última persona que la vio.

Cecilia Giubileo nació en 1946, en General Pinto, provincia de Buenos Aires. Más tarde, su familia -su padre era militar- se trasladó a Córdoba. Era una estudiante dedicada y se recibió de médica a los 27 años. En 1969 participó del Cordobazo y en ese tiempo conoció a Pablo Chabrol, quien luego fue su esposo. Se fueron a vivir a España. Sin embargo, el matrimonio duró poco y ese quiebre hizo que la joven regresara sola a la Argentina. Abrió su consultorio y empezó a trabajar en la Colonia Montes de Oca.

-¿Cuándo se dieron cuenta que Cecilia había desaparecido?

-En los días siguientes, cuando ella no aparecía. Pero su auto estaba en el predio.

Fueron los amigos de Cecilia quienes se acercaron a la policía de Torres para denunciar su desaparición. La causa se caratuló como “búsqueda de paradero” y antes de comenzar con las inspecciones y rastrillajes, se barajó la posibilidad de que se tratara de una desaparición voluntaria.

-¿Cómo era la colonia Montes de Oca en ese tiempo?

-Principalmente personas con discapacidad intelectual, de ambos sexos y de distintas edades. En ese momento había alrededor de 800 internados. La institución dependía del Estado nacional.

Parrilli recuerda el impacto que le causaron sus visitas a la Colonia durante la investigación. “Era impresionante, sobre todo si uno no sabía a dónde estaba entrando… eran personas con discapacidad psíquica, completamente abandonadas”, cuenta.

La Colonia Montes de Oca ocupa unas 250 hectáreas en la localidad de Torres, partido de Luján. Allí se alojaban pacientes psiquiátricos. Fue fundada a comienzos del siglo XX por el doctor Domingo Cabred, como parte de un modelo innovador para la época: un hospital de régimen abierto, basado en la filosofía Open Door [puertas abiertas].

La idea era ofrecer un tratamiento más humano y productivo. En ese entorno rural, las personas con discapacidad intelectual vivían, trabajaban en huertas, talleres o cuidaban animales, con el objetivo de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.

Pero con el tiempo, esa visión ideal se fue desdibujando. Llegaron las críticas por hacinamiento, falta de controles básicos —como registros de altas o defunciones— y condiciones precarias, sobre todo en pabellones como el número 7, donde convivían internos con conductas más complejas. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el sistema empezó a deteriorarse.

-¿Antes de su desaparición, la doctora comentó alguna inquietud o temor a su familia?

-No, al contrario. Estaba muy contenta con su trabajo. Ahora bien, las condiciones del lugar eran realmente malas. En cuanto a comentarios puntuales o preocupaciones, la familia nunca me mencionó nada.

-¿Cuál fue la reacción de la institución?

-El director del lugar, Florencio Eliseo Sánchez, hizo un sumario por “abandono de la guardia”. No hizo ninguna denuncia…

-Se dijo que ella había dejado sus zapatos, al costado de la cama de la casa de médicos…

-Eso no fue así. No dejó nada, salvo el auto. Es decir, que en principio ella no habría salido, al menos por su cuenta, del predio.

El abogado recuerda que, paralelamente a la desaparición de Cecilia Giubileo, se investigó la denuncia de una familia que aseguraba que su hijo -desaparecido durante la dictadura- estaba internado en la colonia. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada: la persona que creían reconocer no era quien pensaban. “Creo que todo eso fue consecuencia de la falta de control y de registros en el lugar. Había una carencia importante de recursos humanos y materiales”, señala.

En notas periodísticas de aquellos años, trabajadores de la institución admitieron ante los cronistas que en el lugar “había mucho descontrol, no se sabía quién entraba ni quién salía”. Algunos incluso describieron la Colonia como “tierra de nadie”.

-¿Es cierto que se encontró una fosa con cuerpos?

-No. Lo que se encontró fueron unos restos en un túnel del lugar, pero era más probable que haya sido un interno que se perdió y murió allí.

-¿Qué hipótesis se tejieron?

-Se dijo de todo. Se habló de tráfico de órganos, pero yo no lo creo. Por las condiciones en las que estaba ese lugar, era imposible llevar adelante un procedimiento médico de ese tipo. En la colonia no había capacidad quirúrgica, ni higiénica como para hacer absolutamente nada. Es absurdo decir que había tráfico de órganos ahí. Incluso llegaron a decir que ahí le habían cambiado el rostro a Suárez Mason, pero cuando lo detuvieron en Estados Unidos tenía la misma cara de siempre. Era un disparate. También se mencionó que los pacientes eran golpeados, algo bastante probable, y que ella pudo haber visto algo… pero nada de eso se pudo comprobar, porque nadie de adentro habló. Y eso, creo yo, es lo más llamativo.

-¿Se refiere al hermetismo?

-Era más bien una especie de equilibrio tácito: yo sé que vos robás comida y vos sabés que yo me llevo medicamentos… algo así.

Entre las hipótesis que se analizaron en ese momento, se barajó la posibilidad de que un paciente la hubiera atacado, pero fue descartada: no había signos de violencia ni pruebas concretas. También se pensó en un posible móvil político, por los vínculos familiares de Cecilia con el ERP, aunque no se encontró ninguna conexión directa.

Otra línea apuntó a un posible secuestro, ya que tenía dinero en su casa, sin embargo nunca hubo un pedido de rescate. Algunos testigos hablaron de un Ford Falcón gris y un furgón funerario que habrían ingresado sin registro, lo que alimentó la idea de una operación encubierta, aunque nada de eso pudo comprobarse.

-¿Qué pasó con la familia?

-La madre, en un momento, se alejó de la causa, dejó de insistir, aunque más adelante volvió a involucrarse. Yo seguí la investigación junto a Pablo, el esposo de Cecilia. Lamentablemente, primero falleció la madre y después, durante la pandemia, murió Pablo. Aunque estaban separados de hecho, seguían casados. Cecilia tenía dos hermanos, pero tengo entendido que no tenía mucha relación con ellos.

-Después de tantos años, ¿qué cree que pasó? ¿Cuál es su intuición?

-Es difícil decirlo. Pero lo más desconcertante de todo es que una persona haya desaparecido y que nadie, absolutamente nadie, haya visto nada. En la colonia hay una ciénaga… el cuerpo podría estar ahí, tranquilamente. Pero lo cierto es que ese lugar nunca fue investigado, no se drenó.

-¿Cree que la falta de resolución del caso fue una falla del sistema judicial?

-Fue, más que nada, una consecuencia de la situación lamentable que atravesaba el país en ese momento. La Colonia estaba en un estado desastroso. Creo que si algo así ocurriera hoy, se actuaría de otra manera. Por lo menos, se haría una búsqueda en la ciénaga. También hubo mucha especulación política con el tema, me acuerdo que hubo dos diputados que ahora no recuerdo los nombres y tomaron el tema para hacer política… Y los pocos recursos que había se agotaran en búsquedas absolutamente disparatadas.

Tras décadas de abandono, en el año 2000, se impulsó una transformación de la institución. En 2023, la institución cambió su nombre por Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo y se anunció la creación de un Barrio Inclusivo, con viviendas para pacientes y ex internos, como parte de un nuevo paradigma de salud mental, centrado en la integración y el acompañamiento comunitario.

//

//