En el Caribe la religión es importante: es una fuente de certezas frente a una realidad violenta y desordenada. Impera un catolicismo sui generis, en diálogo con la tradición aborigen y con el culto a las deidades yoruba, y en ese campo de sincretismos y tensiones, propio de los lugares donde la gente se mezcló con entusiasmo, los límites entre una y otra cosa no son claros. Puede que en eso consista el realismo mágico, ahora que García Márquez ha vuelto a ponerse de moda: un intento por recrear la confusa espiritualidad tropical.

Yo nunca he sido una persona religiosa, ni creyente, ni con tendencia al misticismo. La presencia o ausencia de Dios no ha jugado en mi vida un papel muy determinante. Hijo de científicos, de un padre ateo y comunista, estudié en un colegio laico y nunca hice la primera comunión. De niño mi madre me enseñó a rezar el ángel de la guarda antes de dormir, y lo hice hasta el día en que se me ocurrió ponerlo a prueba, es decir, ver qué sucedía si dejaba de rezarle. Nada ocurrió. Tampoco es que sea un ateo militante. Los asuntos de la fe me resultan hermosos, pero ajenos. O así era hasta el momento de emigrar, cuando mi madre me obsequió una estampita de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano, cuyas fiestas presenciamos miles de veces en la Isla de Margarita. Más que un amuleto protector, me pareció una manera de llevarme algo suyo, algo del universo de mi infancia. La metí en mi billetera y la traje conmigo a Buenos Aires.

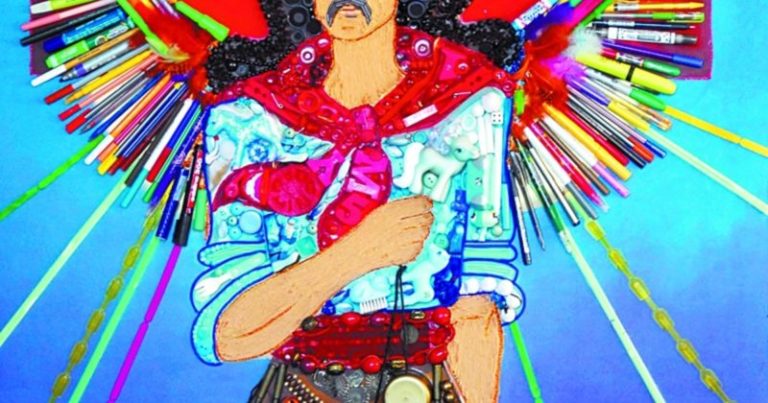

Lo curioso es que, estando aquí, no tardó en verse acompañada. Primero por una estampita del Gauchito Gil, rescatada de una pila de trastos anónimos sentenciada al basurero. Interpreté el hallazgo como una señal de bienvenida a estas tierras foráneas, que en adelante lo serían un poco menos. Después una de Yemayá, madre de los santos africanos, que encontré en una calle de Belgrano. Pájaro de mar por tierra, trajo consigo los versos de Confesión, tema de la banda venezolana King Changó: Yemayá, oh, Yemayá/ donde ella esté/ protégela. Un santo blanco, un santo indio, un santo negro: mi espiritualidad mestiza estaba bien representada.

A partir de entonces, se inauguró en mi billetera una suerte de colección de patronos. Sumé una estampita de Buda, creo que hallada en el Barrio Chino, y luego otra de un santo taoísta que compré en un templo de Hong Kong, a cuyo vendedor no logré explicarle que en realidad quería una de Lao Tsé. Las demás son de Santa Lucía, sacada también de la basura, en cuyos ojos al plato entreví mis propias dolencias oculares; y una de San Expedito que un día encontré con mi mujer, cuando buscábamos desesperadamente mudarnos. Esa última, sin embargo, ya no la conservo: el milagro se produjo y la estampita desapareció, como por arte de magia. Me gusta pensar que se extravió en algún recodo de la calle, a la espera de algún otro ateo que inaugure con ella su propia e insospechada colección.

Sobre la firma

Gabriel PayaresBio completa

Newsletter Clarín

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados

QUIERO RECIBIRLO

Tags relacionados

//

//